はじめに:増え続ける空家とそのリスク

近年、日本各地で空家の増加が深刻な社会問題となっています。総務省「住宅・土地統計調査」によると、全国の空家数は850万戸を超え、今も増加傾向にあります。背景には、相続後に放置された住宅、地方から都市部への人口流出、少子高齢化といった社会構造の変化が複合的に影響しています。

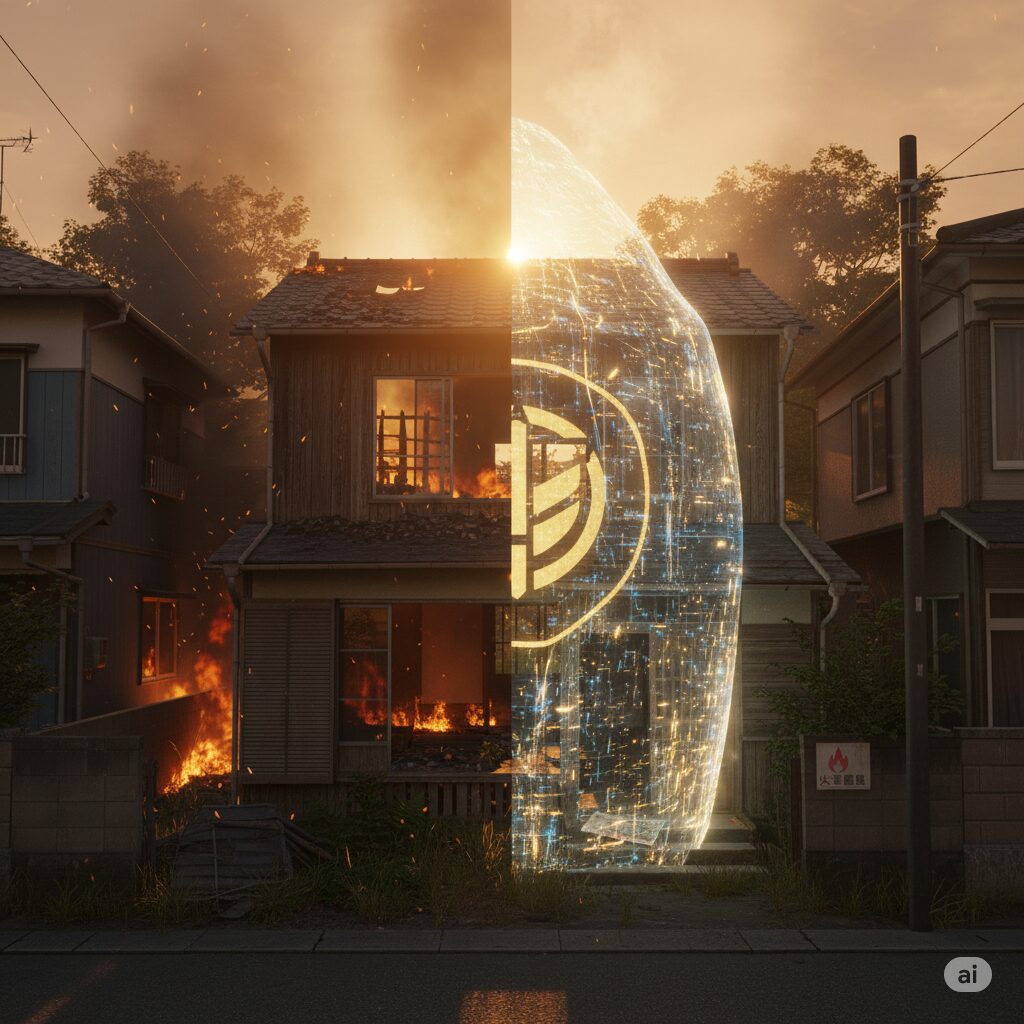

一見すると「誰も住んでいない家だから放置しても大丈夫」と思われがちですが、空家は管理が不十分だと火災や不法侵入、倒壊、近隣への損害など、さまざまなリスクを抱えています。

本記事では、行政書士の視点から、空家に火災保険をかける必要性を詳しく解説し、加入時のポイントや注意点、関連する補償制度についても具体例を交えてご紹介します。

コンテンツ

- 空家の火災リスクとは?

- 空家に火災保険をかけるメリット

- 空家の火災保険加入における注意点

- 火災保険料の相場と見積もりのポイント

- 火災保険以外の補償も検討すべきか

- 行政書士が果たすべき役割

- まとめ:空家も“資産”として守る意識を

1. 空家の火災リスクとは?

1-1 放火・不審火のリスク

空家における最大の火災リスクは放火です。人目がなく管理されていない空家は、放火犯にとって格好の標的となります。

具体例:東京都内の木造2階建て空家で、誰も住んでいない状態が半年続いた際に放火被害が発生。火元は不明ですが、延焼により隣家の屋根まで燃え広がり、近隣住民に多大な損害を与えました。消防庁の統計でも、建物火災の原因の上位には常に「放火」が入り、無人建物は特に狙われやすい傾向があります。

1-2 電気設備や老朽化による出火

空家でも電気設備がそのまま残っている場合、老朽化や湿気、ネズミ・昆虫による被害で出火することがあります。

具体例:築40年の木造住宅で、ブレーカーは入れたまま放置。経年劣化した配線がショートし、屋根裏から火が出て全焼。火災保険に加入していなかったため、修繕費用は所有者の自己負担となりました。

1-3 近隣住民への被害と賠償責任

火災が近隣に延焼した場合、民事上の損害賠償責任が発生します。管理不備と認定されれば、多額の損害賠償請求を受けることもあります。

具体例:空家の屋根が強風で飛散し、隣家の車や外壁を損壊。損害賠償額は数百万円に上りました。

2. 空家に火災保険をかけるメリット

2-1 万一の火災に備えられる

火災保険加入の最大のメリットは、火災発生時に修繕費や再建費用を補填できることです。契約内容によっては、火災だけでなく、落雷・爆発・風災・雪災・ひょう災などにも補償が及びます。

具体例:北海道の木造住宅で豪雪による屋根崩壊が発生。空家向け火災保険に加入していたため、修繕費の80%が保険でカバーされました。

2-2 賠償責任保険を付帯できる

火災保険には、類焼損害補償特約や個人賠償責任保険を付帯可能です。これにより、火災が隣家に延焼した場合の賠償も保険でカバーできます。

具体例:放火による延焼で隣家に被害が出た場合、損害額1,000万円を保険で補填。所有者の自己負担はゼロでした。

2-3 心理的な安心感

空家を所有する場合、常に火災リスクや自然災害の不安があります。火災保険に加入することで、心理的な安心感を得られるのも大きなメリットです。

3. 空家の火災保険加入における注意点

3-1 通常の住宅用保険では加入できないケースも

住宅用火災保険は「居住していること」が前提のため、空家では加入できない場合があります。空家に火災保険をかける場合は、空家専用の保険商品を選ぶ必要があります。

3-2 空家の状態を正確に申告することが重要

保険加入時、建物の使用状況を虚偽申告すると、保険金が支払われない可能性があります。空家であることを正確に申告し、専用の保険商品を選ぶことが必須です。

具体例:人が住んでいると申告したが実際は空家だった場合、火災発生時に保険金が支払われず、全焼費用を自己負担する事例があります。

3-3 定期的な管理・点検の義務

空家は放置と見なされると、契約継続に支障が出ることがあります。保険会社によっては、定期的な換気・巡回・管理を条件としていることがあります。

具体例:月1回の巡回写真を提出することで契約継続が可能な保険プランもあります。

4. 火災保険料の相場と見積もりのポイント

火災保険料は建物の構造、築年数、所在地、補償内容、保険金額によって異なります。空家はリスクが高いと見なされ、一般住宅よりも割高になることがあります。

目安:

- 木造・築30年以上・関東圏(延床100㎡)

→ 年間30,000円~70,000円(火災+風災+水災) - RC造・築浅マンション空室

→ 年間10,000円~30,000円

複数社で見積もりを比較し、空家特化型や短期火災保険も検討すると良いでしょう。

5. 火災保険以外の補償も検討すべきか

5-1 建物管理責任保険

建物の一部が崩れ、通行人にケガをさせた場合の賠償リスクをカバーします。

5-2 盗難・損壊補償特約

不法侵入による器物破損・ガラス破壊などを補償します。

5-3 地震保険

空家でも地震被害は避けられません。火災保険とセットで加入するのが一般的です。

6. 行政書士が果たすべき役割

6-1 相続手続きに伴う空家の管理支援

相続で空家になった場合、登記や名義変更だけでなく、火災保険の切り替え・加入手続きもサポート可能です。

6-2 空家管理契約の作成支援

家族や第三者に管理を委託する場合、管理契約書の作成・確認でトラブル回避に貢献できます。

6-3 地方自治体の空家対策制度の活用支援

各自治体の補助制度や見守り事業の情報提供を通じて、包括的なリスクマネジメントを提案できます。

7. まとめ:空家も“資産”として守る意識を

火災は予測困難な災害ですが、空家を放置すればリスクは増大します。「人が住んでいないから安心」ではなく、「人が住んでいないからこそ危険」と意識することが大切です。

行政書士として、空家所有者には火災保険の重要性を丁寧に説明し、管理・保険加入まで一貫してサポートすることが信頼される専門家としての価値につながります。