はじめに

相続で実家や土地を受け継いだとき、「この土地は再建築不可と聞いた」「古い家を取り壊したら新しい家を建てられないと言われた」といった不安を抱える方は少なくありません。再建築不可物件は見た目よりも扱いが難しく、放置すると資産価値が下がる一方です。しかし、建築基準法第43条第2項第2号(以下「43条第2項第2号」)の許可申請を適切に行うことで、再建築の道が開ける場合があります。本記事は、相続で再建築不可物件を手に入れた方向けに、法的なポイント、実務の進め方、必要書類、具体的な手順、そして許可が下りた場合/下りなかった場合の選択肢まで、行政書士かつ不動産・建築に詳しい立場から分かりやすく解説します。

コンテンツ(目次)

- 再建築不可物件とは?その定義と現状

- 建築基準法43条第2項第2号の概要(何が許されるか)

- 相続物件オーナーがまず確認すべきこと(現地調査と書類)

- 43条第2項第2号許可申請の実務ステップ(具体例つき)

- 許可が得られた場合の活用法と売却戦略

- 許可が得られない場合の代替案(実務的対応)

- 専門家の活用法 — 行政書士・建築士・土地家屋調査士の役割

- まとめと次のアクション

1. 再建築不可物件とは?その定義と現状

再建築不可物件の基本的な定義

再建築不可物件とは、既存の建物を取り壊した後に同じ敷地に新しく建築確認を受けて建築物を建てることができない土地・建物を指します。多くの場合、問題は「接道(道路との関係)」にあり、建築基準法で定める道路に2m以上接していないと、原則として建築確認が受けられません。

なぜ再建築不可が生まれるのか

- 過去の道路整備・都市計画の変化で、現在の建築基準法が要求する接道条件を満たさなくなった。

- 道路が私道や通路で、法定道路(建築基準法上の道路)に該当しない。

- 境界や登記が曖昧で、実際にどの道路が敷地に接しているか不明。

再建築不可物件が市場で敬遠される理由

購入希望者や金融機関が再建築不可のリスクを嫌い、融資が付かない・売買価格が下がる、などの実害が顕著に出てしまいます。特に住宅ローンが組めないため、現金購入を前提とする買主が限られ、需要が極端に減ることも少なくありません。結果として市場での競争力が著しく低下し、売却が長期化するケースが目立ちます。さらに相続で取得した場合には、相続税や固定資産税の負担を抱えたまま売却できない苦労が起きやすく、空き家管理や老朽化対応の費用負担も追加されるため、所有者の経済的負担が積み重なってしまうのです。

2. 建築基準法43条第2項第2号の概要

建築基準法43条第2項第2号とは何か

建築基準法第43条第2項第2号は、接道義務を満たしていない敷地であっても、特定行政庁の許可を受けることによって建築が可能になる“例外的な許可”の規定です。この規定は、通常では建築確認が受けられない敷地でも、周辺環境や安全性が確保されていれば個別に認められるもので、いわゆる「43条但し書き(43条許可)」のうち、特に個別具体的な許可事例に該当するケースを示しています。さらに、許可申請においては敷地の条件や建物の規模、周囲道路との関係などを詳細に検討する必要があり、単なる例外規定以上に慎重な準備と資料の提出が求められる重要な制度です。

許可が想定されるケース(一般的な考え方)

許可の判断では、主に以下が検討されます。

- 周辺の道路・空地状況(避難や通行の安全性)

- 建築する建物の用途・規模(小規模の戸建て等は認められやすい)

- 消防・救急などの緊急車両の通行確保

- 都市計画や公共の利益への影響

※許可基準や運用は自治体によって差があります。事前相談が重要です。

3. 相続物件オーナーがまず確認すべきこと(現地調査と書類)

現地で確認する項目(チェックリスト)

- 敷地が接している道路の種類(公道・私道・幅員)

- 前面道路の幅員(実測が必要な場合あり)

- 周囲の空地や開放感(消防車が入れるか)

- 現況建物の築年数・構造・延床面積

- 境界の確定状況(隣地とのブロック等)

役所で取り寄せる・確認する書類

- 登記事項証明書(登記簿謄本)

- 公図(地積測量図)

- 現況測量図または土地の求積図

- 建築確認済証(既存建物が古い場合は未保存のことも)

- 道路関係図(市区町村が保有)

これらの書類で「法定道路に接しているか」「敷地の位置関係」を整理します。

4. 43条第2項第2号許可申請の実務ステップ(具体例つき)

以下は、相続で60㎡の敷地(現況は老朽家屋)を取得したケースを想定したステップです。実際の運用は自治体差があるため、事前相談で方針を確認してください。

ステップ0:事前相談(必須級)

- 市区町村の建築担当窓口で事前相談を行います。図面や公図、現況写真をすべて持参し、許可の見込みや必要書類を詳しく確認しましょう。また、役所の担当者からの助言や条件もその場で整理できます。さらに、行政書士や建築士に同席してもらうことで、専門的な視点から助言を受け、役所の指示や条件をより正確に理解・整理できるため、申請準備の精度が大幅に向上します。相談時には、過去の類似事例や現況の詳細についても質問しておくと、許可取得の可能性を具体的に把握でき、次のステップへの計画を立てやすくなります。

ステップ1:現況調査と図面作成

- 土地家屋調査士に依頼して簡易測量(幅員測定、接道長測定)を行います。

- 建築士に既存建物の簡易調査と、申請用の配置図・平面図(案)を作成してもらいます。

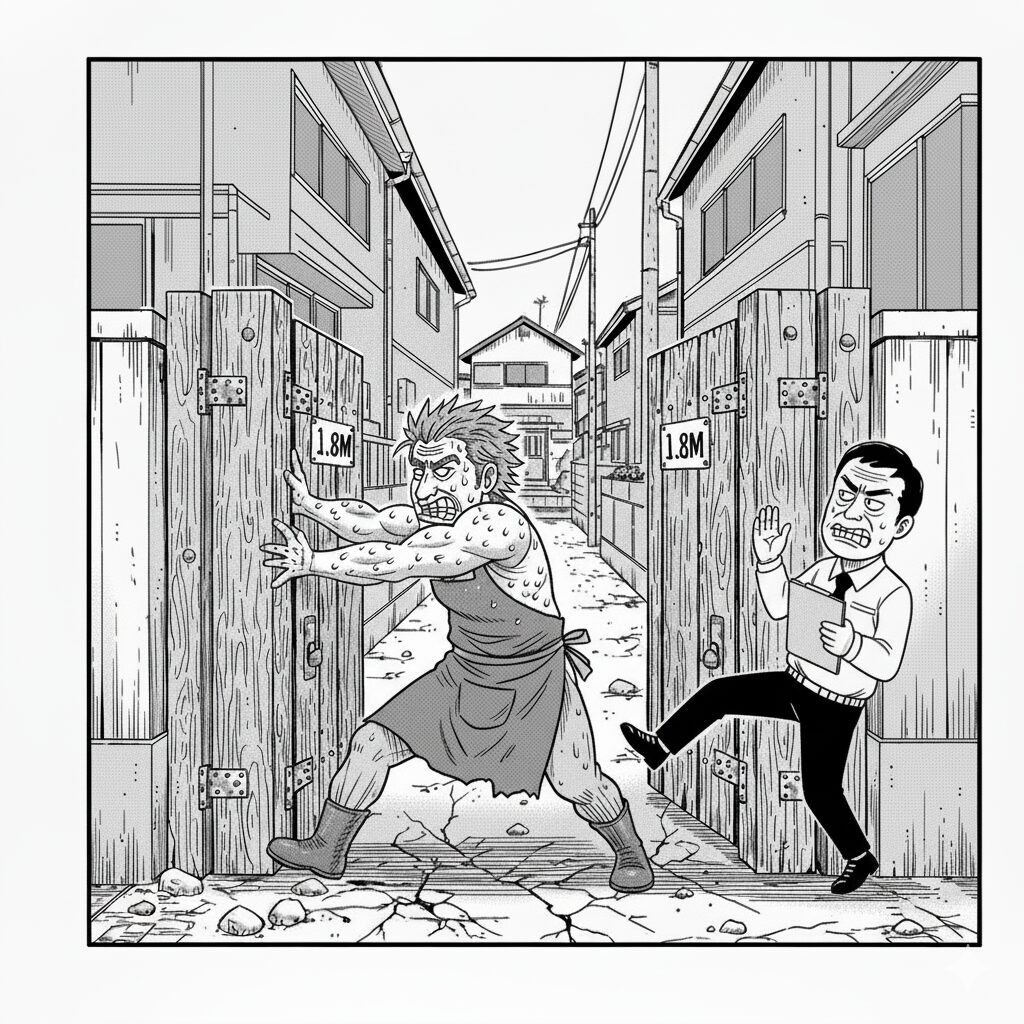

具体例:幅員1.8mの私道に接しているが、敷地は公道に2m以上接していない。建築予定は延床70㎡未満の木造2階建て。図面で避難経路と消火活動の確保を示す。

ステップ2:必要書類の準備

- 申請書(自治体所定様式)

- 建築計画概要書

- 配置図、各階平面図、立面図

- 現況写真、現況測量図

- 登記事項証明書、公図の写し

- 近隣状況説明書(避難・通行確保の説明)

※自治体によっては追加資料(消防計画、車両通行経路図等)を要求されます。

ステップ3:提出・審査(建築審査会への諮問が必要になるケースあり)

- 特定行政庁(市区町村長・都道府県知事)に提出します。

- 許可(2号)は建築審査会に諮問されるケースが多く、審査結果が許可の可否に影響します。

具体例続き:図面と避難ルートの確保案を提示したところ、建築主事から「建築審査会に諮る」旨の連絡を受け、避難幅員の補強(小規模な路肩処理)を加える条件付きで許可が下りた。

ステップ4:許可の通知と条件の履行

- 許可が下りれば許可書が交付されます。許可には条件(例えば救急車進入の空地確保や窓の設置等)が付くことがあります。

- 条件の工事や確約書の提出が必要な場合、これを履行・提出します。

ステップ5:建築確認・着工

- 許可を受けた後に改めて建築確認申請を行い、確認済証が交付されれば着工可能です。

※注意点:許可が下りたからといって、すぐに建築確認が下りるわけではありません。許可条件を踏まえた設計に調整する必要があります。

5. 許可が得られた場合の活用法と売却戦略

許可取得後の価値向上ポイント

- 「再建築可能」という付加情報は買主の安心材料となり、売却価格の改善が期待できます。

- 金融機関も融資承認のハードルが下がるケースが多く、売却期間の短縮につながります。

売却タイミングの考え方

- 許可を得た上での売却:付加価値を付けて高く売却しやすいが、申請・対応コストと時間がかかる。

- 許可前の現況売買:すばやく処分したい場合は現況有姿で売却する手もあるが、価格は下がる傾向。

6. 許可が得られない場合の代替案(実務的対応)

- 既存建物をリフォームして利用する — 建て替えではなく、改修で居住・賃貸性を確保する。

- 土地活用の見直し — 駐車場や駐輪場など建築確認を必要としない用途で収益化を図る。

- 現況有姿での売却 — 買主に事情を説明の上で割安で売却する。相場より低めに設定する必要がある。

- 私道の位置指定や道路認定を検討する — 条件によっては道路の認定や地元との協議で状況改善が可能(手続き・費用ともに大規模になり得る)。

7. 専門家の活用法 — 行政書士・建築士・土地家屋調査士の役割

行政書士(当職)の主なサポート

- 許可申請書類の作成・提出代理

- 自治体との折衝、事前相談の同席、行政との手続き調整

- 権利関係(相続登記の状況確認等)と申請戦略の提案

建築士の主なサポート

- 現況調査と申請用図面の作成

- 設計上の避難計画、消火活動確保の立案

- 建築確認申請との整合性検討

土地家屋調査士の主なサポート

- 境界確定や簡易測量(幅員測定・求積)

- 公図や地積測量図の整理

チームで動くことが成功の鍵:許可を得るには法的理解(行政書士)+設計的裏付け(建築士)+測量(地調士)が必要になります。相続案件では登記問題が絡むため、司法書士とも連携するケースが多いです。

8. まとめと次のアクション

相続で受け継いだ再建築不可物件は放置すると資産価値の目減りが避けられませんが、建築基準法43条第2項第2号の許可申請は有力な救済策です。まずは役所への事前相談と現地調査から始め、専門家チームとともに申請準備を進めることをお勧めします。

今すぐできる具体的アクション(チェックリスト)

- 市区町村の建築担当へ事前相談の予約を取る。

- 登記事項証明書・公図を取得する(法務局)。

- 測量・図面作成の概算見積を建築士・土地家屋調査士に依頼する。

- 行政書士に相談し、申請戦略(許可申請か現況売却か)を立てる。

ご希望であれば、当事務所(行政書士)での事前相談の同席、申請書類作成、自治体折衝、専門家の紹介までワンストップで支援します。まずは物件の所在地と公図などの基礎情報をお知らせください。

コメントを残す